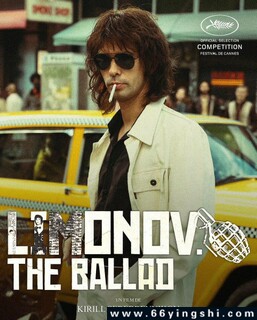

利莫诺夫:埃迪的歌谣

主演: 本·卫肖 Ben Whishaw托马斯·阿拉纳 Tomas Arana玛莉亚·马斯高娃 Mariya Mashkova桑德里娜·博内尔 Sandrine Bonnaire路易多·德·朗克桑 Louis-Do de Lencquesaing维多利亚·米罗什尼琴科 Viktoria Miroshnichenko科拉多·因韦尔尼齐 Corrado InvernizziIvan Ivashkin Iv

类型:剧情片

收录时间:2025-04-17

更新时间:2025-04-22